- ぜんぜん話がかみ合わない・・・

- ちゃぶ台返し。先週決めたはずなのに・・・

- めちゃくちゃ揉めてる。どうすれば・・・

- 結局、結論がわからん・・・

会議進行の難しさにはぐったりしますよね。

一方で、社内を見渡せばスムーズに会議を進行する人もいます。

この記事では、”会議進行が上手い人と惜しい人は何が違うのか“。

だれも教えてくれない会議進行の技術を話します。

毎日、隙間なく詰め込まれた会議で、私がズタボロになりながら見つけたルール。

そして、コミュ障の私でも実践できる内容です。

リーマン17

リーマン17会議進行に悩むあなたのヒントになれば嬉しいです!

もしも社内調整に頭を抱えるなら、この記事が参考になるはずなので覗いてみてください。

会議前の緊張に悩む人は、こちらの記事が参考になります。

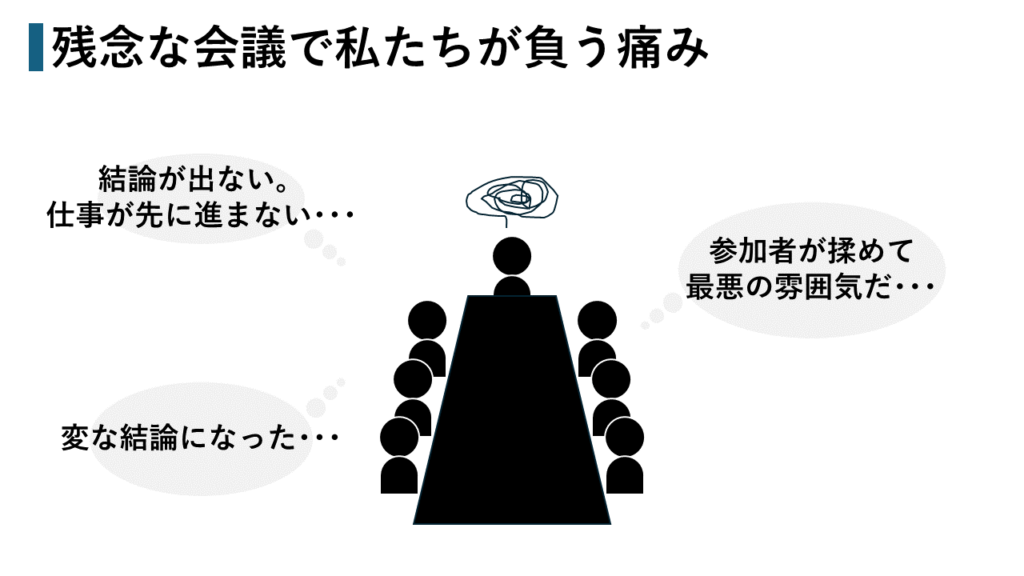

1. 会議進行が上手い人には無縁な残念な会議

冷や汗ダラダラで会議進行した経験者は私だけではないはず。

- 結論が出ずに仕事が進まない・・・

- 変な結論になってしまった・・・

- 参加者が揉めて最悪の雰囲気に・・・

“はぁ~“

会議の後はクソデカため息しか出ません。

さらに、この失敗を挽回するためには大きなエネルギーを使います。

- 遅れを取り戻すために他の作業にしわ寄せ

- 変な結論が後日ちゃぶ台返し(やっぱり)

- 壊れた関係の修復、最悪は仕事自体がとん挫

もしも参加者全員が“スッ”と腹落ちする結論を出せたなら、どれほど清々しいでしょうか。

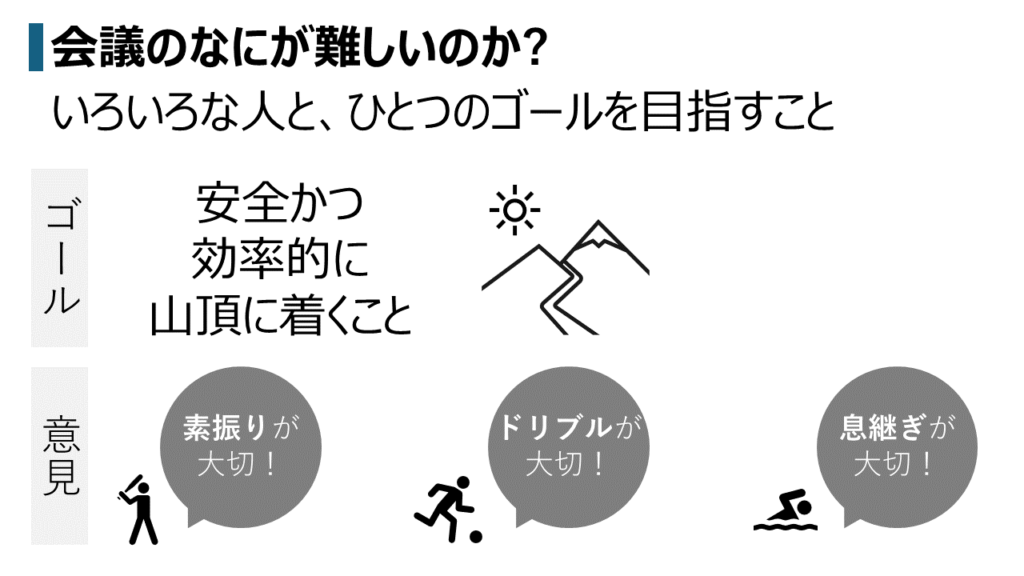

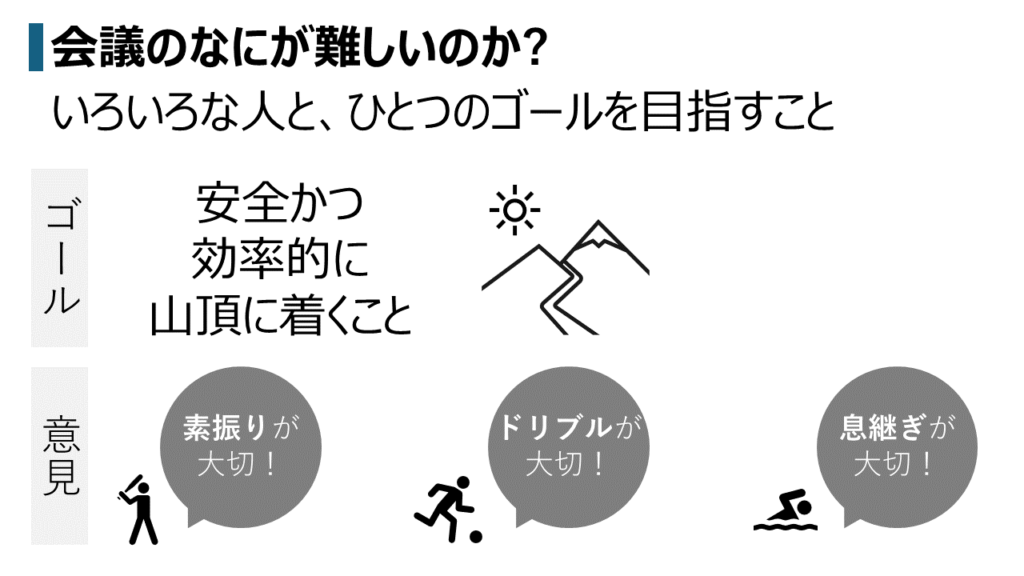

2. 会議進行が上手い人は知っている会議進行の難しさ

私たちを悩ませる会議進行。

そもそも、なぜ会議は難しいのでしょうか。

一言でいうと、”いろいろな人とひとつのゴールを目指す”から。

参加者一人ひとり、持つ背景、状況、性格、思考、何もかも違います。

そんな彼らの好き勝手な発言をまとめる会議進行は難しくて当然です。

例えるなら、野球選手、サッカー選手、水泳選手と隊を組み、山登りの隊長をするようなもの。

目的は”安全かつ効率的に山頂に着くこと“でも、

- 野球選手は素振りが大切だと主張

- サッカー選手はドリブル練習が大切だと主張

- 水泳選手は息継ぎ練習が大切だと主張

それぞれ自分が信じる主張をします。

たとえ話だとカオスさが際立ちますが、いろいろな人を一つのゴールに導くのは本当に難しいことです。

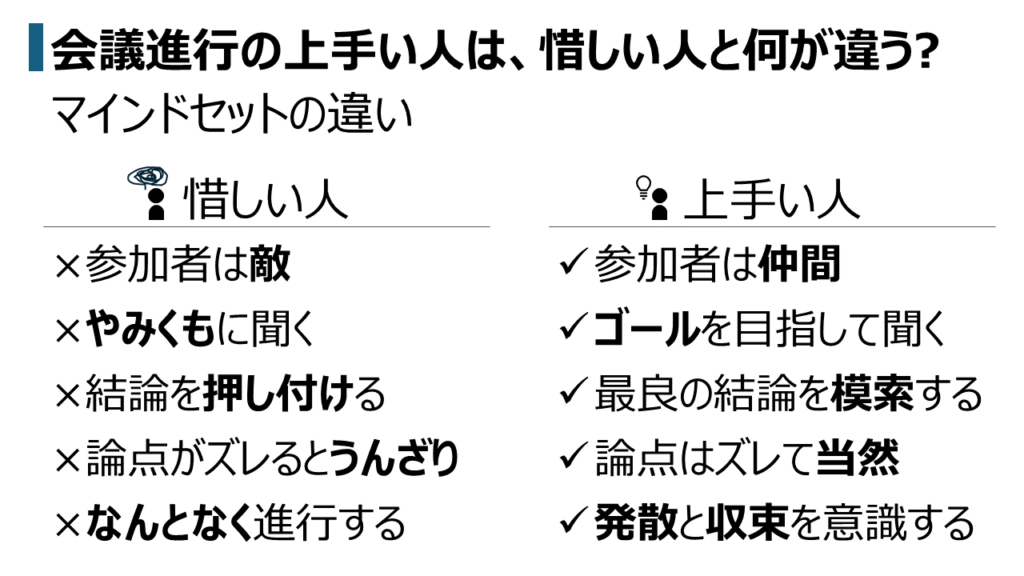

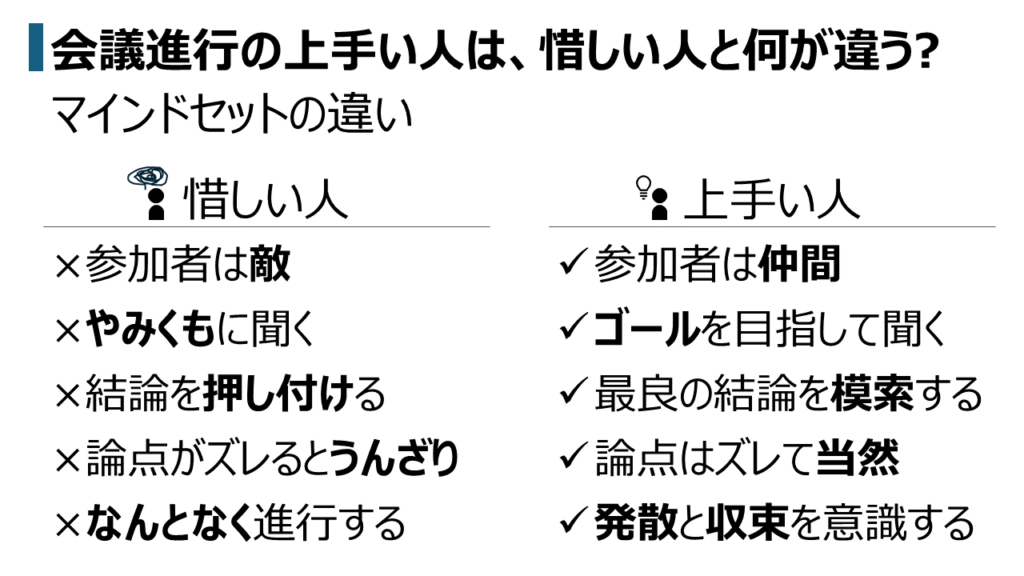

3. 会議進行の上手い人は惜しい人と何がちがうのか|マインドセット

さぁ、ここからは会議進行が上手い人とそうでない人の違いをひも解きます。

まずはマインドセット(心構え)です。

3-1. 会議進行が上手い人は、参加者を仲間だと思っている

会議進行者の役目は”最良の結論に導くこと“。

よくある失敗(というか私の失敗談)は、自論の押し付けです。

仮に、その場で参加者を論破しても、その後は力を貸してくれません。むしろ妨害されます。

結局は人間ですから、

- “協力したい”と思えば協力する

- “協力したくない”と思えば協力しません

会議は意見を交わし最良の結論を出す場。

会議進行が上手い人は、仲間の協力なしにはゴールできないことを理解しています。

| 惜しい人 | 上手い人 |

| 参加者は敵 | 参加者は仲間 |

3-2. 会議進行が上手い人は、参加者全員でひとつのゴールを目指す

自由奔放な議論はバラバラのゴールに一直線です。

たとえば討論番組では、コメンテーターたちが好き勝手にコメントし、なにひとつ結論がでません。(結論の出る番組があったらゴメンナサイ)

会議進行が上手い人は、参加者全員がひとつのゴールを目指すことを意識して進行します。

| 惜しい人 | 上手い人 |

| やみくもに聞く | ゴールを目指して聞く |

3-3.会議進行が上手い人は、参加者の立場を理解する

参加者は、各自の観点を背景に発言します。

- 自組織の使命(利)

- 自組織への負担(害)

会議進行が上手い人は”参加者に理解を示しながら“議論を整理します。

各観点の意見を交わせば議論が深まり”良い結論”を生みます

活発な議論は参加者の“納得感”も高めます。

| 惜しい人 | 上手い人 |

| 結論を押し付ける | 参加者に理解を示し最良の結論を模索する |

3-4.会議進行が上手い人は、論点はズレて当然と心得る

こんなとき、うんざりしますよね。

- お互いの論点がズレて議論にならない

- 自分の立場の意見だけして議論にならない

- いつの間にか関係の無い話に脱線

でも、会議進行を諦めれば井戸端会議にしかなりません。

会議進行が上手い人は、論点はズレて当然と構え、つねに脱線に備えます。

| 惜しい人 | 上手い人 |

| また話がかみ合ってない・・・とうんざり | 論点はズレて当然と構えている |

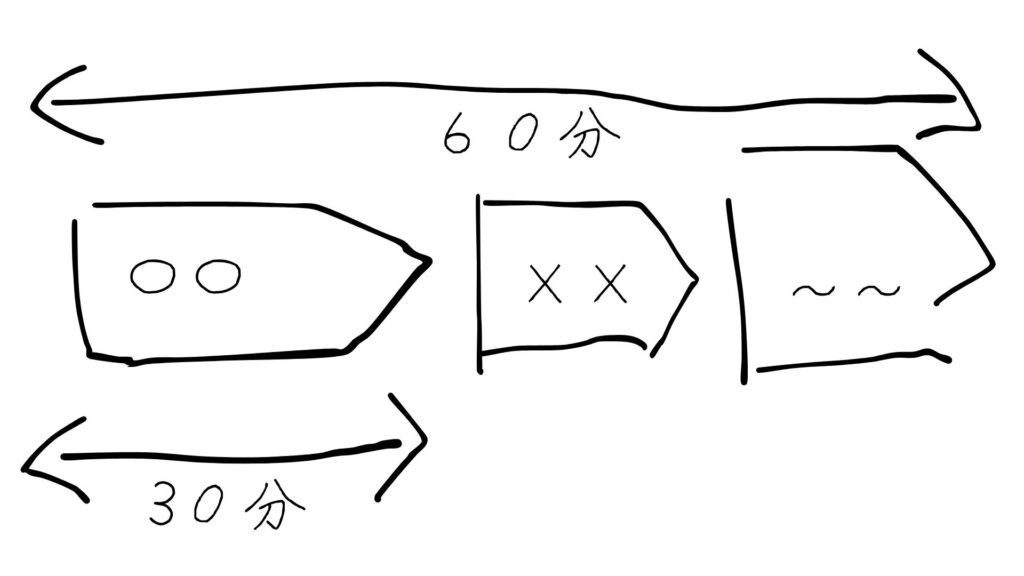

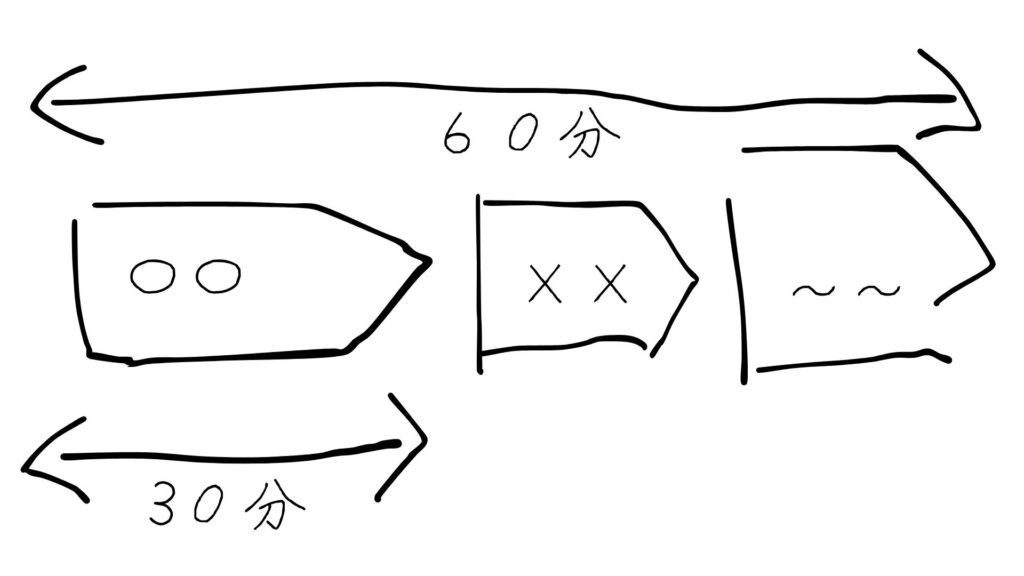

3-5. 会議進行が上手い人は、『発散と収束』を意識する

『発散と収束』という言葉をはじめて聞いたなら、読んでもらった価値があります。

私はこの概念に衝撃を受けました。

“発散”という言葉に、議論が散らかるような、マイナスの印象を持つかもしれません。

でも実は、議論には“発散”が必要。

“発散”と”収束”の役割を表に整理しました。

| 議論のフェーズ | 目的 | 特徴 | 議論のルール |

| 発散 | 選択肢をつくる | 質より量、非論理的でもよい | 意見を否定しない |

| 収束 | 選択する | 論理的に考える | 意見の否定もあり |

発散と収束の繰り返しで議論は深まります。

私たちが犯す間違いは、発散フェーズで収束的な思考をしたり、収束フェーズで発散的な思考をすること。

- 時間がもったいないから黙っておこう

- 微妙な案だから発言を控えよう

- 否定するのは失礼だから黙っておこう

- 残り時間は少ないけど良いアイデアを思い付いたから発言しよう

最良の結論を出すためには、参加者が発散と収束を意識して議論する必要があります。

ところが、それを知る人は、ほぼいません。

私の体感では2%です。適当ですけど。(笑)

つまり、会議進行者に託されます。

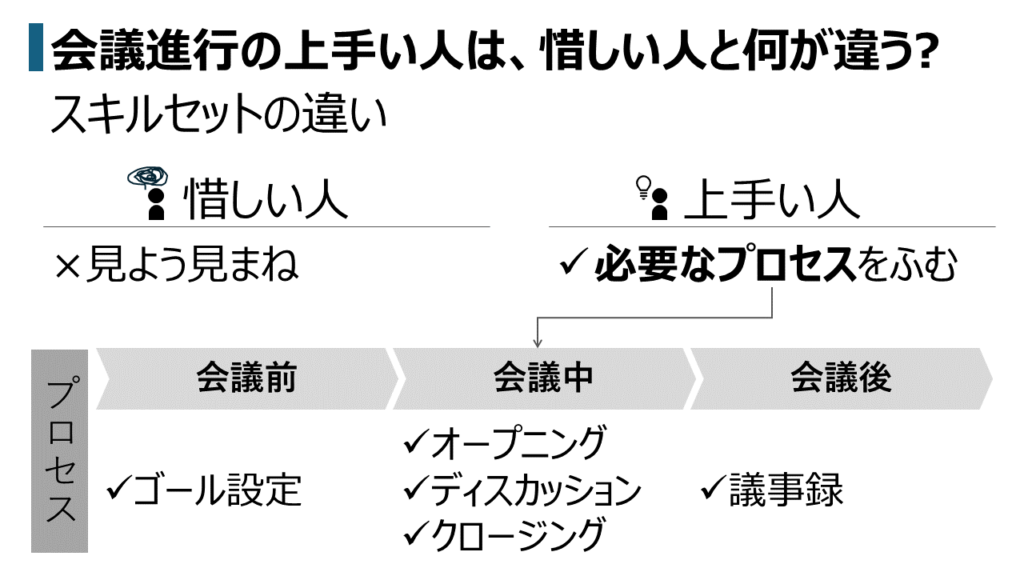

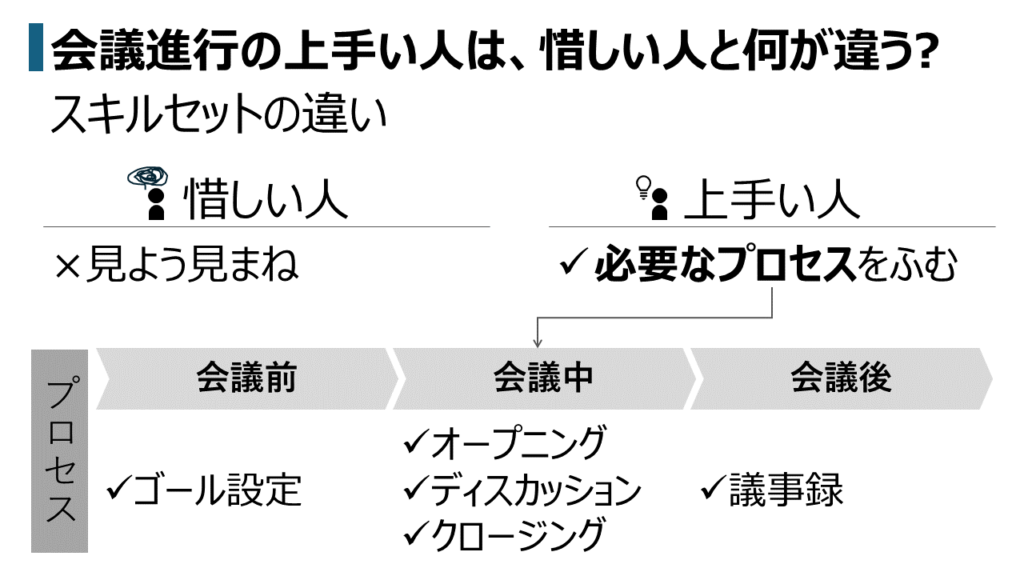

4. 会議進行の上手い人は惜しい人と何がちがうのか|スキルセット

マインドだけで会議進行はできません。

どう行動すれば参加者をゴールに導けるのか。

そのスキル(技術)をお伝えします。

会議進行が上手い人は、会議の進め方を知っています。

・・・会議の進め方を、なぜ誰も教えてくれないのでしょうか。(ゆとり発言)

会議進行の上手い人を観察してみてください。

多少の違いはあれど、おおよそ、このプロセスを踏んでいるはずです。

アジェンダは考えても、ゴールを考える人は少数。

ゴールとは“会議で得たいこと“。

ゴールがない会議は、目的地を決めずに、飛行機と自動車どちらで行くか議論するようなもの。

それから、曖昧なゴールにも注意です。

たとえば、

“業務効率化施策を検討する”

これでは、たぶん決まりません。

ゴールとしては、

“業務効率化施策を決める“ですね。

加えて、ゴールが大きければ、議論の分割(ミニゴール設定)も必要。

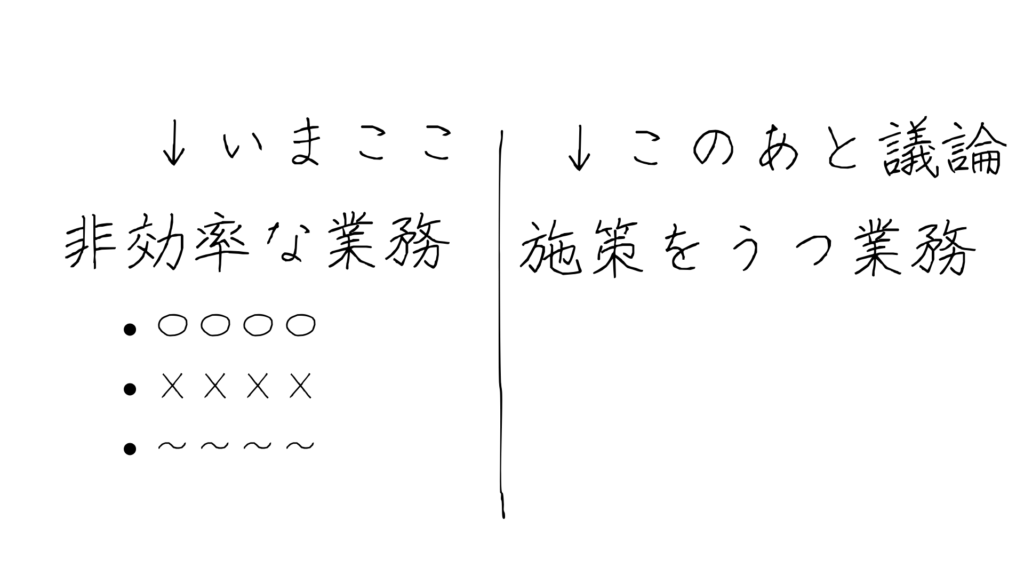

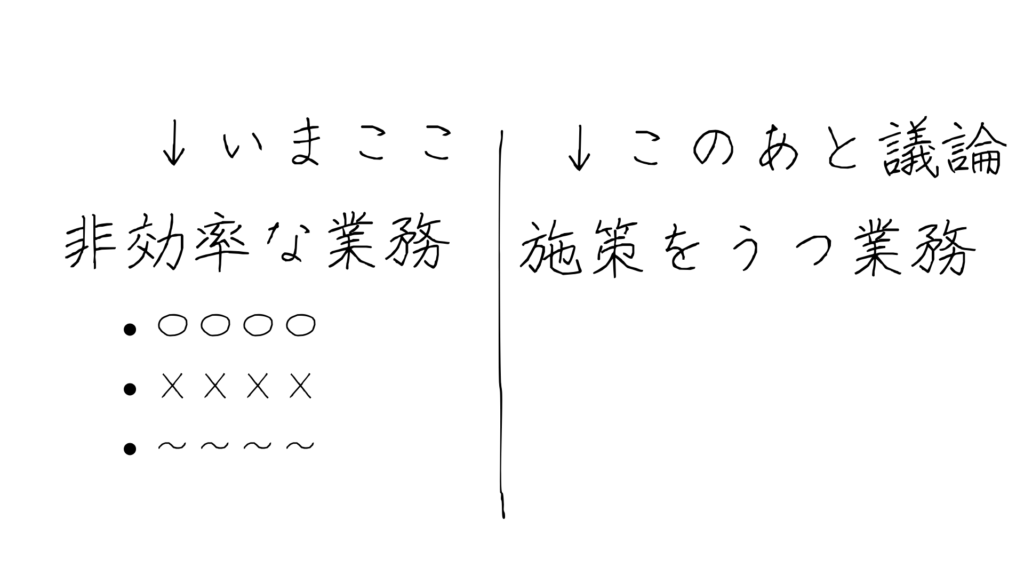

たとえば、以下のように、ミニゴールを辿りながら最終結論を出します。

発散と収束を意識するとゴール設定しやすいです。

- 非効率な業務を洗い出す(発散)

- 施策を打つべき業務を決める(収束)

- 業務効率化の施策案を洗い出す(発散)

- 業務効率化施策を決める(収束)※最終結論

一回の会議で1~4まで議論しきれなければ、1回目(1~2)、2回目(3~4)など、分けてもOKです。

いきなり議論に入ると、参加者は自由気ままに発言します。

はじめが肝心。

設定したゴールを説明し、参加者の目線を合わせます。

それから、はじめに場を温めると合意形成しやすくなります。

ひと笑いとれるとベスト。ただし、スベれば逆効果。

・・・ご安心ください。

だれでもできる技をご紹介します。

参加者全員が揃うまでの気まずい時間に、当たり障りのない雑談だけすればOK。

これで充分に効果的。場の緊張がほぐれます。

自分が参加者の立場で、

- 意見は無いかと言われても・・・

- 話がかみ合ってないなぁ・・・

そう感じたことはありませんか?

会議のゴールがわかっても、参加者ごとにスタート地点がバラバラだと、やはり議論はかみ合いません。

会議進行者としては、もうひと手間かけると会議が変わります。

議論の“前提”を揃えます。

たとえば、こんな説明で参加者の議論が揃います。

- 議論に至る目的や背景

- 議論の結果をもとに成しえたいこと

- 議論の制約条件

- (2回目以降は)前回までのおさらい

つぎに大切なことは、“論点コントロール”です。

“論点”とは、ゴールに向けて、とくに議論すべきポイント。

会議では、論点がすぐにズレます。隙あらばズレます。

たとえば、先の例で言うと、

①非効率な業務を洗い出す(発散)議論のはずが、②施策を打つべき業務を決める(収束)の議論となります。

議論が深まらずイマイチな結論に辿り着きます。

逆に、せっかく多くの意見が出ても論点がかみ合わず、結論が出ないことも。

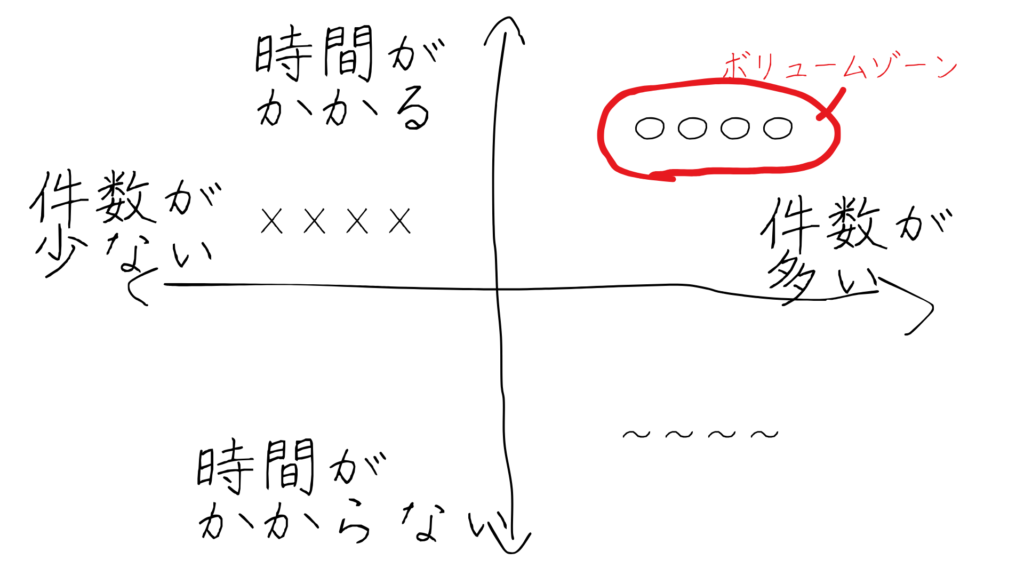

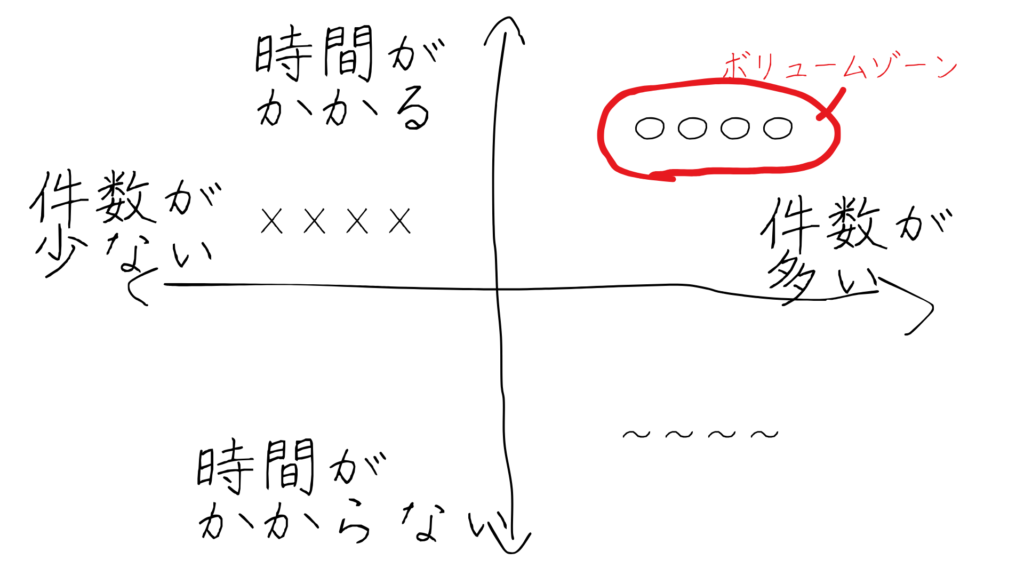

こんなときは論点を見える化します。

ホワイトボードでもパワポでも”いまの論点”を書き出します。

たとえば、このように書くだけで左側の議論に集中できます。

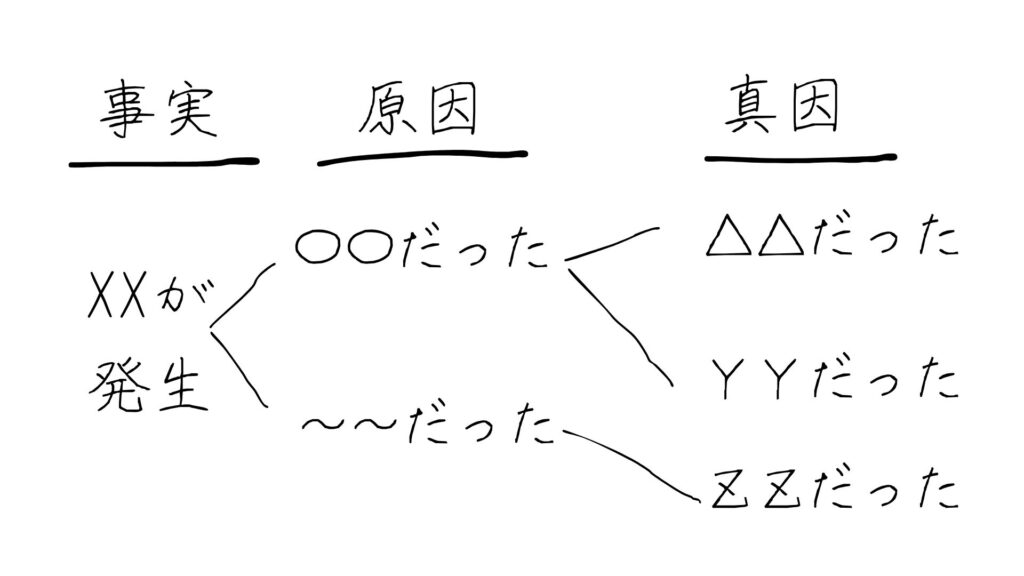

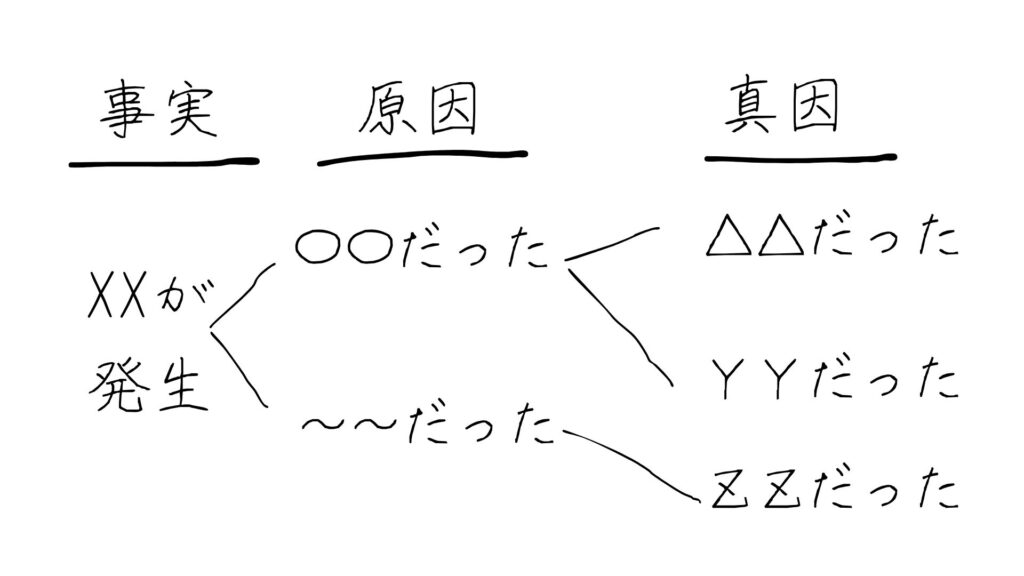

次に収束では情報の構造化が必要です。

たとえば、このように書くと“パッと”視覚的にわかり、参加者が納得感を持ちながら結論に導けます。

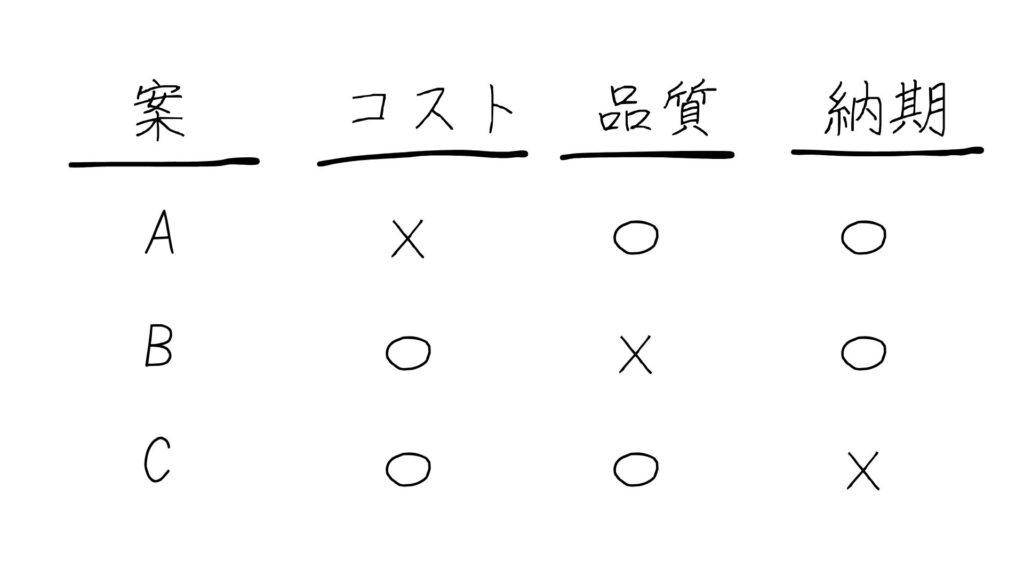

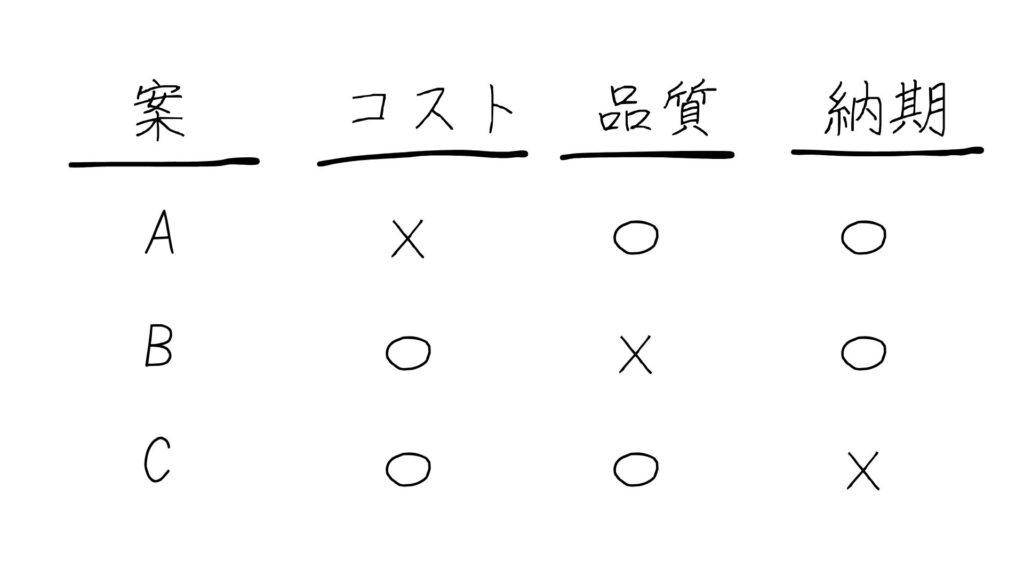

マトリクス(+図)

マトリクス図(+図)は、重要な2軸を対比して全体像をつかむときに便利です。

便利な構造化パターンを厳選してご紹介。あと2つだけ覚えればOKです。

①マトリクス(表)

1列目の要素を軸に比較したり、1列目の要素を分解したり、工夫次第で用途は無限大です。

②プロセス図

作業の流れをつかむときや、スケジュール検討に便利です。

- 盛り上がったけれど結論は?

- このあと何をすればよいの?

こんなモヤモヤ会議もありがちですね。

会議終了5分前にラップアップしましょう。

- 決定事項のおさらい

決まったこと、決まらなかったことをまとめる。 - 今後の動き

ToDoを依頼したり、次回の会議を予告する。

会議後は議事録を共有しましょう。

ポイントはスピード。

参加者の記憶が消えないうちに共有しましょう。

共有の遅れが生む問題は2つ

- 参加者の認識がズレる

議事録に対し、”そんな結論ではなかった”など蒸し返したり、次回の打ち合わせで”そんな話だったっけ?”と認識がズレます。 - NEXTアクションが遅れる

会議で発生したNEXTアクション(調査、確認、作業などのToDo)の初動が遅れます。

議事録のつくり方は風土や会議内容で変わりますが、この2つは必須です。

- 決定事項

決まらなかった場合は継続論点 - ToDo

調査、確認、作業などのToDo

5. まとめ|会議進行が上手い人になれば会議のストレスから解放される

会議進行が上手い人になれば、

- 会議中に冷や汗をかかずに済みます

- 結論が出ずに進まない仕事に焦らず済みます

- イマイチな結論にモヤモヤせずに済みます

会議進行が上手い人と惜しい人の差がわかれば、あとは実践あるのみ。

できる部分を試すだけで会議が変わります。

この記事が、会議進行に悩むあなたのヒントになれば嬉しいです。

コメント